虫歯治療・歯周病治療・小児歯科・予防歯科

虫歯治療・歯周病治療・小児歯科・予防歯科

歯の表面のプラーク(歯垢:しこう)には細菌が存在しており、飲食物の糖分を摂取・分解して酸を出します。この酸によって歯が溶かされますが、人の唾液には酸を中性に近づける働きがあり、また、カルシウムやリン酸を含み、これらの作用で溶かされた歯は修復されています。しかし、糖分の摂取が頻繁であると、酸の緩衝や修復が追いつかず、歯が溶けた状態が続くことになります。その部分は放置すると直に崩壊し、虫歯となります。虫歯となった歯質は、自然に回復することはなく、歯科治療による修復が必要となります。

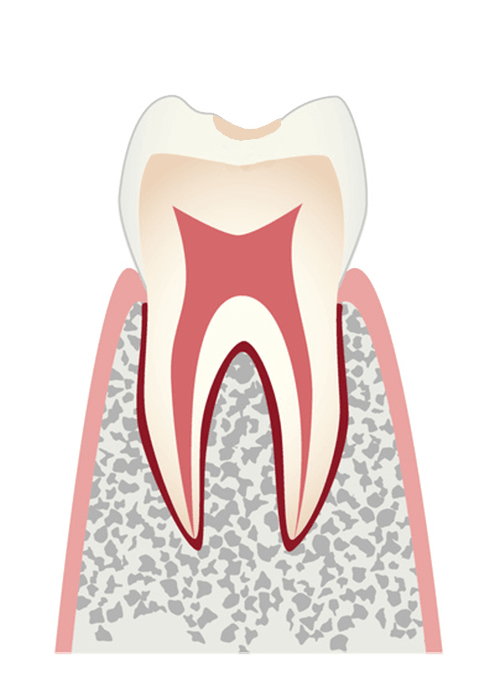

CO 初期の虫歯

歯の表面に穴はあいておらず、「白斑」や「白濁」といった症状だけ認められる段階です。そのため、治療を必要としないことも多く、フッ素塗布などの予防処置を実施することで、歯の再石灰化をはかります。

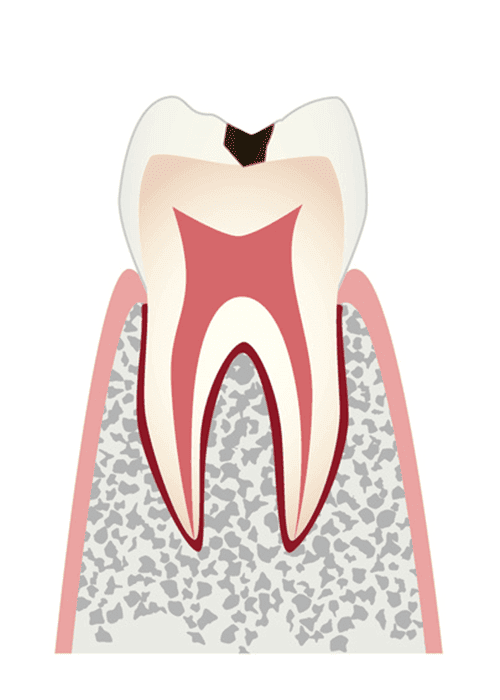

C1 歯の表面の虫歯

歯の表面はエナメル質で覆われており、虫歯はまずエナメル質に発生します。エナメル質が虫歯になると、光沢がなくなり白っぽくザラザラした感じになります。虫歯は上の歯と下の歯の噛み合わせの部分や、歯と歯の間などに発生しやすく、この段階ではまだほとんど痛みはありません。

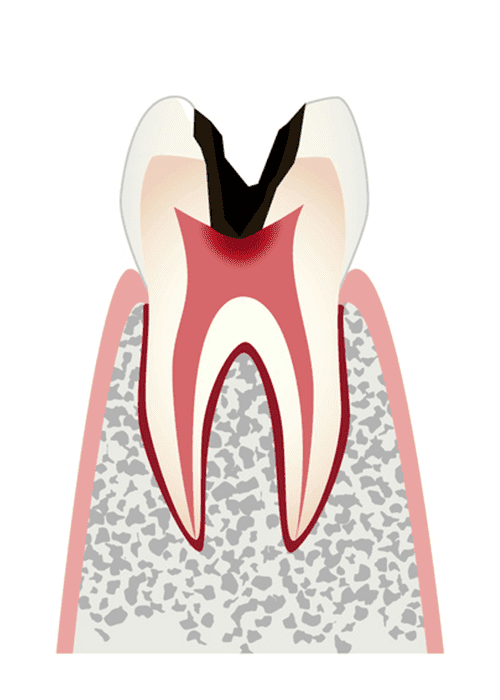

C2 歯の内部まで進行した虫歯

エナメル質の内側には象牙質がありますが、虫歯が象牙質まで進むと虫歯の部分が黒く見え、冷たいものや熱いものを食べた時に歯が痛むことがあります。

C3 神経まで進行した虫歯

象牙質の内側には、神経や血管が密集した歯髄があります。虫歯がさらに進行して歯の神経まで虫歯菌に感染してしまうと歯髄炎となり、歯がひどく痛みだします。こうなると、虫歯になった部分の歯を削るだけでなく、歯髄まで取らなくてはなりません。この段階まで進むと治療が終わるまで時間がかかるうえ、歯髄を取ると歯がもろくなってしまいます。

C4 歯の根まで進行した虫歯

虫歯によって歯の上の部分がほとんど溶けてしまい、歯の根に当たる歯根まで虫歯が進行した状態を残根といいます。このような歯の根だけ残った部分の先端に膿の袋ができることがあります。この膿の袋が炎症し腫れてきます。ここまで進むと歯を抜かざるをえなくなる場合が多くなります。

歯周病とは、歯の周りの組織に炎症が起こっている状態です。炎症が歯肉だけに留まっている状態を「歯肉炎」と言い、炎症が歯槽骨や歯根膜にまで広がっている状態を「歯周炎(歯槽膿漏・しそうのうろう)」と言います。歯周病の特徴は、痛みがなく静かに進行していくことです。歯茎に炎症が起き、歯との間「歯周ポケット」が深くなっていくと、腫れたり、グラグラしたり、物が噛めなくなり、最後には歯が抜け落ちてしまいます。近年、歯周病は大切な歯を奪ってしまうだけでなく、全身疾患とも深い関わりがあることがわかってきました。歯周病菌が肺や血液を通じて全身をめぐり、糖尿病や生活習慣病など様々なトラブルを引き起こすことがあります。

歯周病の原因は、大きく2つに分けられます。

プラーク(歯垢)

歯周病の直接の原因はプラークです。プラークは多くの種類の細菌が増殖してかたまりとなったもので、ブラッシングが充分でなかったり、砂糖を過剰に摂取したりすると、細菌がネバネバした物質を作り出し、歯の表面に付着します。プラークは粘着性が強くうがいをした程度では落ちません。

リスクファクター

(危険因子)

歯周病の直接の原因はプラークですが、「口腔内の環境」や「生活習慣」の中には間接的に歯周病を悪化させるリスクファクターと呼ばれる危険因子が潜んでいます。歯周病が生活習慣病の一つと言われるのはそのためです。

ブラッシング指導

現状のブラッシングでどこが磨けていて、どこが磨けていないかをよく理解した上で、正しいブラッシング方法を学んでいきます。

スケーリング

(歯石除去)

歯石は歯面に付着したプラークに唾液中のリン、カルシウムが混じって石灰化したものです。歯に付着しておりそれ自体の病原性はありませんが、表面がでこぼこしていて、歯垢が付きやすいため、一般的に超音波スケーラーやキュレットスケーラーを使用して取り除きます。

フラップオペレーション、

歯周組織再生療法

歯槽骨の破壊が大きく、歯周ポケットが深い場合には、ポケットの外から器具で歯垢や歯石を取り除くことは不可能です。このような場合には、歯肉を開いて歯根を露出させ歯垢や歯石を取り除きます。また歯を支える歯槽骨が大きく欠損している場合、歯周組織を再生できる薬剤を用いて再生療法を行います。

メンテナンス

治療が終わった後に継続して、良い状態を維持することをいいます。そのためには、歯科医師のチェックと歯科衛生士による専門的なお口の清掃(クリーニング)を定期的に行います。最低でも半年に1回は定期的にチェックを受けましょう。進行した歯周病の治療が終わった方は、1~3ヶ月のサイクルで来院し安定した歯茎の状態を管理していくことが大切です。

小児歯科は成長発育期にあるお子さんの虫歯の予防や治療や歯並びの育成を専門に行う診療科です。

乳歯が生えはじめた生後6ヶ月ぐらいから、永久歯に生え変わる6歳ぐらいを経て、永久歯が生え揃う13~15歳までの時期であり、幼児から、小学生、中学生ぐらいまでの時期がその範囲となります。このころの時期は、先々大人になって健康なお口で過ごしていける土台となります。

歯みがき指導

幼少期のうちから歯みがきの習慣をつけることはとても大切です。お子さんが痛い思いをして歯みがきを嫌がってしまわないように、歯ブラシを少しずつ口に入れて、口の中を触れる感覚に慣れさせていきましょう。虫歯になりやすい、汚れが残りやすいという部分がありますので、そのようなところを重点的にみがきましょう。正しい歯みがきの仕方を歯ブラシの持ち方からアドバイスいたします。お母さん向けに、仕上げの仕方などもお伝えします。

フッ素塗布

フッ素塗布は歯の表面を強くすることで、虫歯の発生や虫歯の重症化を予防する方法です。家庭で使用できる低濃度フッ素の指導や歯科医院で高濃度のフッ素を塗布するなど、フッ素を積極的に活用するのが虫歯の予防に効果的です。乳歯や生えたての永久歯は未成熟な歯の結晶構造なので特に効果的です。

シーラント

奥歯の噛み合わせの面の溝は虫歯リスクの最も高い部分です。溝の一番深い部分は、お母さん方の点検磨きでも汚れが残ってしまいがちです。シーラントとは、溝の深い部分が虫歯になってしまう前に、歯を削ることなく、きれいに清掃した後にプラスチックの樹脂で溝を埋めてしまう予防法です。乳歯もですが、永久歯が生えてきたら順次シーラント処置を行っていくのが効果的です。

定期検診

お子さんの歯は乳歯、永久歯ともに未熟な状態です。そのため、大人と違い、虫歯の進行が急速で、痛みを感じることが少なく進行していきます。ですので、初期の虫歯の段階で治療しないと歯の神経を取らないといけなくなることや、麻酔を使った処置が避けられなくなってしまいますが、定期検診を行うことによって、小さな虫歯の間に発見、治療することが可能です。

また、生え変わりの時期では永久歯への交換がスムーズに行われないと歯並びにも悪影響がでてしまうので、定期検診でチェックしていく必要があります。もし、虫歯や歯並びの問題がない場合でも、定期検診の際にフッ素塗布やシーラント処置などの予防を行います。

予防歯科とは、年齢問わず歯の健康な状態を保ち、お口の中の状況が悪くならないように虫歯や歯周病を未然に防ぐために行う処置です。当院では、定期歯科検診はもちろん、ブラッシング指導、歯のクリーニング(PMTC・エアフロー)、フッ素塗布などを通じて予防歯科診療を行っております。

歯は一度失ってしまうと、二度と健康な歯は返ってきません。一生の大切な財産と言えます。患者様の歯を1本でも多く残すことができるよう予防歯科診療を行って参ります。

ブラッシング指導

定期歯科検診に通っていただいても日常の歯磨きが適切でないと、お口の中のトラブルが起きてしまいます。逆に言うと毎日の歯磨きが上手になれば、お口の中は快適に保てます。患者様のお口の健康のために、歯科衛生士により歯磨きの仕方を指導させていただきます。

PMTC

PMTCとは歯科医院で受けられる専門のスタッフによるプロの歯磨きです。上手にブラッシングを行えていても、少しの磨き残しや、磨き方のくせで残った汚れがあります。またブラッシングで落とせない歯石の除去などを歯磨きのプロである歯科衛生士が行います。数ヶ月に一度PMTCを受けることで、歯の表面がつるつるになるので、汚れがつきにくくなるというメリットもあります。

スケーリング

(歯石取り)

歯石は歯垢(プラーク)が石灰化してできた硬い塊で、歯磨きなどの通常のセルフケアでは落とせません。スケーラーという歯科医院専用の器具を使用して、歯の表面はもちろん、よく耳にする歯周ポケット(歯と歯茎の隙間)内にある歯垢や歯石を除去します。これが「スケーリング(歯石取り)」です。予防としての目的だけでなく、初期の歯周病(歯肉炎)を改善する治療としても行います。

フッ素

フッ素を歯に塗布することで、歯を強くし、虫歯になりにくくなります。歯科用のフッ素には、ジェルタイプ、フォーム(泡)タイプなどいくつか種類があります。患者様に合わせてお選びします。

TOP